Pollution : quand la nature répare nos dégâts

À mesure que la société cherche à rompre avec sa dépendance aux énergies fossiles et à construire un avenir post-carbone, une question devient inévitable : comment réparer les dégâts déjà causés ? Car si éviter la pollution reste évidemment la priorité, il est désormais impératif de s’intéresser à la manière dont certaines formes de vie, plantes et micro-organismes en tête, peuvent aider à décontaminer notre air, nos sols et nos eaux.

Les plantes et les micro-organismes, ces formes de vie qu’on méprise trop souvent, pourraient jouer un rôle déterminant dans la réparation des ravages que l’homme inflige à la planète. Dans un monde qui peine à entamer sa transition post-carbone, ces solutions biologiques apparaissent non seulement comme des issues de secours, mais aussi comme des leviers de transformation profonde. Car oui, éviter la pollution dès le départ serait l’idéal. Mais à défaut, il va falloir retrousser ses manches… ou plutôt laisser la nature faire ce qu’elle sait faire depuis des millions d’années.

Des plantes qui mangent le poison : un espoir sous nos pieds

La phytoremédiation, ce terme barbare pour désigner l’utilisation de certaines plantes dans la dépollution des sols, ne relève plus de la science-fiction. Des espèces comme Pteris vittata, une humble fougère, sont capables d’absorber jusqu’à 22 630 parties par million d’arsenic dans leurs frondes. Cette performance a été documentée par des chercheurs de l’Université de Floride dès le début des années 2000. D’autres végétaux, tels que Athyrium yokoscense, endémique d’Asie, démontrent une résilience exceptionnelle aux sols saturés en cadmium, plomb et zinc. Ces plantes hyperaccumulatrices font aujourd’hui l’objet de programmes de réhabilitation de sites industriels, de friches minières, et de terrains militaires.

À côté de ces stars végétales, la simple mousse commence aussi à se faire remarquer. Selon Treehugger, certaines espèces accumulent davantage de métaux lourds que les feuillages des arbres. Résultat ? Des dispositifs comme les « City Trees », véritables murs de mousse filtrante, apparaissent dans les centres urbains de Norvège, de France ou de Hong Kong. Leur promesse ? Équivaloir à 275 arbres plantés en termes de séquestration du CO₂ et de filtrage des particules fines. L’écologie technologique mise ainsi sur les plantes les plus humbles pour dépolluer l’air que nous nous entêtons à corrompre.

Des bactéries très efficaces contre la pollution

Les micro-organismes, quant à eux, mènent une guerre silencieuse contre les polluants les plus résistants. Treehugger évoque les bioréacteurs utilisant des colonies bactériennes capables de transformer les composés toxiques en substances inoffensives. Dans certaines usines, ces micro-héros remplacent les procédés chimiques lourds par de la biofiltration : les composés organiques volatils y sont littéralement digérés par des microbes fixés sur des supports.

Le résultat ? Une réduction drastique des rejets toxiques, sans les effets secondaires des solvants industriels. Mais ce n’est pas tout. Des enzymes d’origine bactérienne ont été récemment identifiées pour décomposer les plastiques. Le potentiel est tel que des recherches, publiées dans Frontiers in Agronomy (2023), envisagent l’intégration de ces enzymes dans les filières de recyclage. Et dans les sols ? Les champignons prennent le relais. La mycoremédiation, technique qui mobilise certaines espèces fongiques comme les Pleurotus, permet de dégrader les hydrocarbures, les pesticides et même certains déchets radioactifs. Des études menées en Iran et en Inde confirment leur efficacité sur des sites fortement pollués.

Eaux troubles et roseaux salvateurs, le retour des zones humides

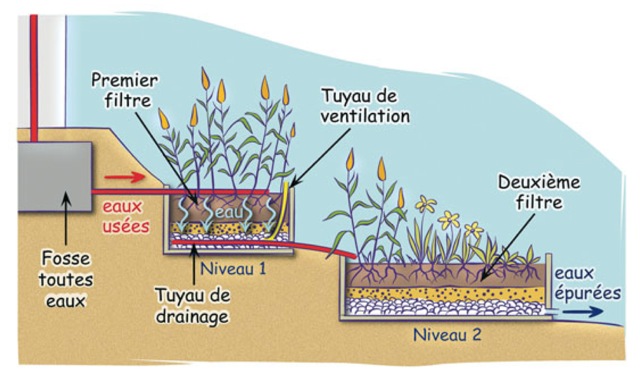

Dans le domaine de l’épuration de l’eau, les plantes aquatiques ne sont pas en reste. Les systèmes de filtres plantés (roseaux, massettes, scirpes) permettent une élimination biologique des nutriments et des métaux lourds dans les eaux usées. Ces dispositifs, souvent appelés « lits de roseaux », sont utilisés dans plusieurs pays européens pour traiter les effluents agricoles ou domestiques. Leur principe repose sur la synergie entre les racines des plantes et les colonies microbiennes qui s’y nichent.

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse les considère désormais comme une solution éprouvée pour les petites collectivités. Les zones humides artificielles, bien conçues, surpassent même les stations d’épuration conventionnelles sur certains paramètres, notamment la rétention des nitrates. En Chine, ces solutions sont intégrées à des projets de grande ampleur de restauration écologique. Les bénéfices ne s’arrêtent pas là, elles favorisent la biodiversité locale, captent le CO₂ et réduisent les inondations. Que demander de plus ?

Lire aussi

La phytoépuration, pour remplacer la fosse septique par un massif de plantes

La phytoépuration : dépolluer les eaux usées avec des plantes

A lire absolument